Nous considérons que l'observation va se réaliser au départ d'une " vraie " sporée (provoquée) (

QUATRE cas de figure sont à envisager :

- les spores sont naturellement colorées

- les spores sont amyloïdes ou dextrinoïdes (elles réagissent au réactif de Melzer ou au Lugol)

- les spores sont cyanophiles (elles réagissent au bleu coton)

- les spores sont incolores

- préparer une lame porte objets propre et mouillable

" Pour rendre les lames mouillables, passer une fois chaque face dans la flamme non fumeuse d'un brûleur à gaz, puis les essuyer, une fois refroidies, avec un linge imbibé de méthanol " (Didier BAAR). - déposer sur la lame une goutte d'eau distillée (1), de Melzer (2), de bleu coton au lactophénol (3) ou de rouge Congo SDS (4) --> l'usage du rouge Congo ammoniacal n'est valable à nos yeux que sur des exsiccata, à cause de son effet regonflant...

- prélever un peu de la sporée avec une pointe d'aiguille

- placer les spores en suspension dans la gouttelette de liquide d'observation choisi (voir les cas de figure ci-dessus)

- placer une lame couvre objets (

2)

2) - luter (

3) 2 coins

de la préparation afin de l'empêcher de se déplacer (voir commentaire ci-dessous !)

3) 2 coins

de la préparation afin de l'empêcher de se déplacer (voir commentaire ci-dessous !) - observer au microscope

Commentaire : " Le maintien de la lamelle sur la lame est indispensable si on veut pouvoir examiner la préparation avec l'objectif à immersion car, pendant l'observation, il est souvent nécessaire de déplacer la préparation sur la platine du microscope pour pouvoir en examiner une autre partie. Sans maintien, seule la lame porte objets se déplace, le couvre objet adhérant à l' objectif à cause de l'huile. De plus, cette technique limite les mouvements dus à l'évaporation du liquide entre la lame et la lamelle, empêchant ainsi les spores de se déplacer, et donc de disparaître du champ de l'objectif au cours de l'observation.

Certains auteurs (M. Langeron et M. Locquin, N. Marchal) conseillent le lutage complet de la préparation. L'emploi de la paraffine pour cet usage n'est pas avantageux car, pour la faire fondre, il faut chauffer le fer assez fort. De ce fait, le liquide de suspension entre en ébullition et projette des gouttelettes de paraffine en fusion sur la préparation, qui devient alors inobservable... " (Didier BAAR)

Cette dernière opération de lutage est quasi toujours négligée par les préparateurs pour les préparations extemporanées, car elle peut paraître lourde et inutile ... à chacun d'effectuer son choix ! Mais, l'essayer, c'est l'adopter !

B. TECHNIQUE COMPLETE de préparation d'une sporée à destination définitive

Cette technique est plus longue et nécessite plus de manipulations, mais elle a l'avantage de permettre la conservation des préparations durant un très longue période (nous utilisons encore des préparations réalisées à l'université en 1967). Nous trouvons par ailleurs quelque peu décourageant de consacrer du temps à réaliser des préparations correctes, pour finir par les détruire quelques minutes après, alors qu'avec un peu de travail supplémentaire, il y a moyen de les conserver longtemps... Elle permet aussi la constitution d'une série de préparations de référence, bien utiles dans beaucoup de cas !

1ère étape : REALISATION d'un FROTTIS

Ce frottis a pour but d'étaler les spores sur la lame porte objet.

- Préparer une lame porte objet propre et mouillable

- Déposer sur la lame une goutte d'eau distillée

- Prélever un peu de la sporée avec une pointe d'aiguille

- Placer les spores en suspension dans la gouttelette d'eau et bien l'étaler

- Poursuivre l'étalement jusqu'à évaporation quasi complète du liquide

- Laisser sécher à l'air libre durant 3 à 5 minutes (ne PAS chauffer).

2ème étape : la PREPARATION PROPREMENT DITE

TROIS cas de figure sont à envisager :

- les spores sont naturellement colorées

- les spores sont amyloïdes ou dextrinoïdes (elles réagissent au réactif de Melzer ou au Lugol)

- les spores ne sont ni colorées ni amyloïdes

- Les spores sont naturellement colorées

C'est le cas pour la sporée des Coprinus, Psathyrella, Cortinarius- utiliser la lame préparée, portant le frottis bien sec

- Fixer le frottis en le couvrant par dix gouttes d'une solution aqueuse saturée d'acide picrique

(

4)

4) - Laisser agir pendant 5 minutes, puis égoutter et plonger la lame dans un bain d'eau distillée

- Après 5 secondes de lavage, égoutter puis sécher en épongeant la lame entre deux épaisseurs d'essuie tout ; surtout, ne pas frotter, sous peine de voir le frottis emporté par le papier.

- Laisser bien sécher à l'air libre pendant 5 minutes

- Déposer une petite goutte de PVA lactophénolé sur le frottis fixé.

- ATTENTION ! si on veut monter le frottis au Baume du Canada, il faut laver au xylène

- Couvrir d'une lamelle et placer éventuellement des petits compresseurs (

5)

5) - Laisser durcir le milieu de montage pendant 24 h

- avec les deux substances énoncées ci-dessus, le lutage est conseillé, mais pas obligatoire

- Observer au microscope

- Placer une étiquette de référence sur la préparation (

6)

6)

- Les spores sont amyloïdes (coloration bleu noirâtre) ou dextrinoïdes (coloration brun rougeâtre)

Chez certaines amanites, la spore entière, y compris le contenu, est concernée ; chez Lactarius et Russula, seule l'ornementation sporale est mise en évidence.- utiliser la lame préparée, portant le frottis bien sec

- Fixer le frottis en le couvrant par dix gouttes de réactif iodé de Melzer

- Laisser agir pendant 10 minutes, puis égoutter et plonger la lame dans un bain de xylène

- Après 5 secondes de lavage, égoutter puis sécher ... voir ci-dessus !

- Laisser bien sécher à l'air libre pendant 5 minutes

- Déposer une petite goutte de Baume du Canada sur le frottis fixé (le PVA lactophénolé est à proscrire car il décolore la préparation à long terme).

- Couvrir d'une lamelle et placer éventuellement des petits compresseurs

- Laisser durcir le milieu de montage pendant 24 h

- Observer au microscope

- Placer une étiquette de référence sur la préparation

Certains auteurs préfèrent au Melzer le réactif de Lugol en raison de son meilleur pouvoir éclaircissant ; tous deux contiennent de l'iode et de l'iodure de potassium, mais l'un d'eux, le Melzer, contient en plus de l'hydrate de chloral. Ce dernier composant, grâce à ses propriétés regonflantes, renforce la distinction entre la réaction amyloïde et la réaction dextrinoïde, ce qui facilite l'observation. " (Didier BAAR) - Les spores ne sont ni amyloïdes, ni dextrinoïdes, ni colorées (ou insuffisamment)

C'est le cas de la plupart des espèces !- Utiliser la lame préparée, portant le frottis bien sec

- Fixer le frottis en le couvrant par dix gouttes d'une solution aqueuse à 0,5 % d'oxyde de chrome

- Laisser agir pendant 10 minutes, puis égoutter et plonger la lame dans un bain d'eau distillée

- Après 5 secondes de lavage, égoutter puis sécher ... voir ci-dessus !

- Laisser bien sécher à l'air libre pendant 5 minutes

- Déposer une petite goutte de gélatine au rouge Congo, fondue à la chaleur (

7)

7) - Couvrir d'une lamelle et placer éventuellement des petits compresseurs

- Laisser durcir le milieu de montage pendant 10 minutes

- Observer au microscope

- Placer une étiquette de référence sur la préparation

Toutefois, après plus de trois cents essais pour lesquels j'ai fait varier la nature du fixateur, celle du colorant et les temps d'action, je n'estime pas cette technique satisfaisante. J'ai sélectionné pour ces essais une dizaine de fixateurs et le double de colorants ; il ne m'a pas semblé utile de les reprendre ici. Chaque technique avait des avantages et des inconvénients, mais aucune n'était parfaite. Toute suggestion sera bienvenue ! " (Didier BAAR).

Nous ne pouvons attribuer le statut de " préparation permanente " à ce 3ème type de préparation, qui peut se dégrader relativement vite (quelques semaines...) ; nous la qualifierons de " semi permanente " !

ASTUCES TECHNIQUES :

(

La réalisation d'une sporée est utile si l'on veut pouvoir conserver des spores pour une culture ou un examen ultérieur en vue d'une détermination, par exemple.

Mode opératoire

- Couper, avec un scalpel, le plus près possible du chapeau, le stipe d'un carpophore adulte en parfait état.

- A l'aide de pincettes, éliminer les corps étrangers pouvant se trouver sur l'hyménium, en évitant absolument de blesser celui-ci.

- Déposer, sur une plaque de verre parfaitement propre, le chapeau, surface fertile vers le bas, et retourner sur celui-ci un bécher (flacon cylindrique large et plat, haut de quelques centimètres) avec bec verseur, d'un 1 diamètre légèrement supérieur à celui de l'objet.

- Laisser s'effectuer la sporée pendant 24h dans la semi obscurité.

- Retirer le chapeau et recouvrir à nouveau la sporée avec le bécher pendant 5h puis gratter, avec un scalpel, le dépôt de spores et le transférer dans un petit flacon de O,25ml.

- Obturer hermétiquement le flacon par son capuchon.

L'intérêt de réaliser la sporée sur une plaque de verre et non sur une feuille de papier, comme il est trop souvent conseillé dans la littérature, relève du fait que, lors de la récolte sur verre, on n' emporte pas de papier avec les spores. De plus, si le verre utilisé est parfaitement transparent et incolore, il suffit de déposer la plaque supportant la sporée sur une feuille de papier noir ou blanc selon sa couleur pour pouvoir observer la teinte exacte des spores.

Pendant la sporulation, on recouvre le champignon d'un bécher de manière à limiter sa dessiccation car tout exemplaire qui se dessèche n'émet plus de spores mûres, ou très peu. Il est préférable cependant que le bécher comporte un bec verseur pour assurer un minimum d'aération, réduisant ainsi les risques de putréfaction prématurée du carpophore.

Après avoir retiré le chapeau, on laisse encore la sporée sous le bécher pendant 5h pour qu'elle se dessèche et, qu'une fois enfermée dans son flacon hermétique, elle ne fermente pas.

Remarques :

Si on ne dispose pas de plaques de verre en suffisance, on peut, le cas échéant, réaliser la sporée sur la face mate d'une feuille de papier d'aluminium, mais la récolte est nettement plus délicate si on veut éviter d'emporter des particules d'aluminium avec les spores, ou même de déchirer la feuille.

Les petits flacons de O,25ml en matière plastique utilisés pour le stockage des spores sont en fait des godets à échantillons pour analyseur.

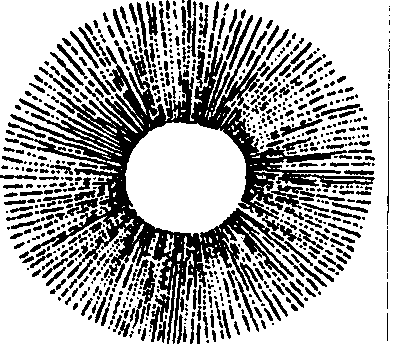

fig. 1 : sporée d'un champignon à hyménium lamellé

fig. 1 : sporée d'un champignon à hyménium lamellé(

(

- " Chauffer l'angle d'un fer à luter dans la flamme d'un brûleur à gaz, puis l'amener au contact d'un bloc de paraffine.

- Déposer une goutte de paraffine en fusion sur deux coins adjacents de la lamelle, de manière à la maintenir en place sur la lame. La paraffine doit fumer mais ne peut grésiller pour bien s' étaler. " (Didier BAAR)

(

(

(

Restaurer, comme indiqué en (

Mélanger dans un vase Erlenmeyer : 3,5g de Gélatine pour microbiologie, O,5g de Phénol, 21g de Glycérine, 25ml de Rouge Congo ammoniacal "restauré ".

Mélanger la gélatine, le phénol et la glycérine puis laisser reposer 5min avant d'ajouter le rouge Congo ammoniacal. Bien homogénéiser avant de chauffer doucement. Dès que le liquide entre en ébullition, arrêter le chauffage pendant quelques secondes, puis le reprendre en agitant continuellement jusqu'à dissolution complète de la gélatine. Cette opération est un peu délicate car il faut réduire le plus possible l'évaporation de l'ammoniaque.

A chaque utilisation, chauffer doucement le milieu jusqu'à ce qu'il fonde complètement, en agitant avec un thermomètre. La température ne doit en aucun cas dépasser 50-55° C.

(

Préparation du produit brut

Mélanger dans un erlenmeyer :

0,5g Rouge Congo (c.I. (1) 22120), 49,5g Ammoniaque concentrée

Au bain marie à 80°C, chauffer le mélange jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 35°C, en agitant continuellement. Ne jamais dépasser 40°C, sous peine de voir bouillir l'ammoniaque dont la concentration diminuerait alors sensiblement. Une fois les 35°C atteints, retirer l'erlenmeyer du bain marie et le refroidir rapidement sous un courant d'eau très froide, jusqu'à ce que sa température redescende à 20°C environ.

Filtrer le mélange dans un entonnoir couvert d'un verre de montre et passé à travers un bouchon percé obturant un erlenmeyer propre, de manière à ce que le moins possible de vapeurs s'échappent du liquide, qui sera ensuite transféré dans un flacon hermétique.

Restauration du colorant avant utilisation

Agiter convenablement le flacon contenant le colorant puis en transférer 1ml dans un tube à essais que l'on obture à l'aide d'un bouchon percé dans lequel est passé un morceau de tube capillaire permettant l'échappement des gaz. Déposer le tube dans un bain marie à 50°C et agiter continuellement jusqu'à ce que le liquide commence à bouillir. Le retirer aussitôt et le refroidir rapidement sous un courant d' eau très froide jusqu'à ce qu'il redescende à la température de 20°C environ.

Le liquide devrait être devenu à peu près limpide. S'il ne l'est pas, recommencer le chauffage. Si après une nouvelle ébullition il n'est toujours pas clair, alors il faut le remplacer.

Boucher le tube hermétiquement, à l'aide d'un autre bouchon, sans capillaire, celui-là.

Commentaires et remarques

Le colorant brut se garde plusieurs mois, voire plusieurs années selon les conditions de stockage et la valeur des produits. Il doit être "restauré" avant chaque utilisation car le rouge Congo, après quelques semaines, se dépose au fond du récipient. Le produit ainsi restauré se garde une semaine au maximum, à condition que le tube à essais soit hermétiquement fermé.

La préparation du produit brut est très pénible en raison de l'ammoniac gazeux qui se dégage du liquide lors du chauffage. Ce gaz n'est pas toxique mais seulement irritant. Opérer sous hotte aspirante dans la mesure du possible.

(1) C.I. : Numéro du Color Index. En règle générale, on ne doit jamais utiliser un colorant pour lequel on ne connaît pas cette référence.